Valhalla Rising narrait de façon radicale, et en prenant le spectateur à rebrousse-poil, un voyage métaphysico-tellurique de vikings, tandis que le coup d’éclat Drive rendait hommage à sa manière aux séries B des années 80 en épousant une forme des plus jouissives. Dans Only God forgives, il ne faudra pas chercher les réponses aux questions, ni même tenter de retrouver le concept de tragédie grecque qu’annonce la note d’intention du dossier de presse, mais davantage aller du côté du dernier film de Gaspar Noé (Enter the void) ou de l’univers de d’Alejandro Jororowsky, dont le réalisateur se revendique explicitement. D’ailleurs, dans une scène de meurtre, un homme réduit en bouillie le visage d’un autre, et le résultat ressemble à ce que le personnage fait subir au « Ténia » dans Irréversible de Gaspar Noé : transformer une tronche en steak tartare, à grands coups d’extincteur.

En installant sa caméra en plein cœur de Bangkok, capitale d’un pays où animisme, karma et culte des esprits, participent de la culture à tous les degrés de sa société, le cinéaste danois s’offre l’occasion et le prétexte d’un voyage dans un certain mysticisme où le kitsch prétend s’élever au rang du sublime, grâce à une esthétique sophistiquée.

Sauf que voilà : si ses deux précédents opus s’assumaient totalement dans leurs intentions, leur propos et leur forme, Only God forgives semble naviguer et hésiter entre tous les éléments qui en faisaient des réussites pour trébucher au bout de sa course irrégulière, sans trop savoir comment recycler des recettes transposées dans un décor et servant un discours qui ne leur vont pas. Taiseux comme dans Valhalla Rising et Drive, tout en clairs obscurs saturés de rouge et de vert, le film se pose en objet formel qui lorgne parfois du côté de Lynch, avec ces grands espaces vides, couloirs et chambres d’hôtels, ruelles nocturnes, bordels chics et bars karaoké décorés avec goût, club de muay thaï silencieux, à l’opposé de l’image d’une mégalopole bruyante et fourmillante que renvoie Bangkok ; des espaces où les personnages se meuvent au ralenti, où chacun de leurs gestes, que ce soit le déplacement d’un membre ou les enchaînements d’un combat à mains nues, se veulent signifiants, au service de la psychologie des personnages que le verbe refuse de définir. Mais aussi avec un montage des plus audacieux, Matthew Newman construisant la structure du film de façon à restituer les visions prophétiques déjà vue dans Valhalla Rising, ou de manière à rendre quasiment omniscient le personnage incarné par Vithaya Pansringarm.

Sorte de démon ou d’ange exterminateur tout puissant, sous les traits d’un chef de la police administrant sa propre justice, expéditive, ultra-violente, sans appel. Ce personnage reste la vraie réussite du film, et d’ailleurs, tout le reste semble brodé autour de lui. Winding Refn donne l’impression d’avoir voulu élaborer tout un univers autour de ce « dieu » mais ne sachant pas trop comment s’y prendre, recycle ses effets, invoque une sombre histoire de vengeance à tous les étages (un père se venge du meurtre de sa fille, une mère veut venger celui de son fils, etc.) et une esquisse de réflexion brouillonne et peu convaincante sur la relation mère-fils, transformant pour l’occasion Kristin Scott Thomas en sorcière sans pitié à la limite du ridicule. Ridicule, Ryan Gosling l’est dans l’extension de son justicier déjà à l’affiche de Drive. C’est un peu comme si, à la suite des massacres perpétrés dans ce précédent opus, il avait dû quitter les Etats-Unis pour fuir en Thaïlande et y lancer des affaires de trafics de drogue, sous couvert d’organisation de combats de boxe. Le charisme en moins.

Reste une certaine dose de dérision et d’humour noir pour sauver le film. C’est quand celui-ci consent à devenir plus bavard qu’il désamorce le malaise du ratage constaté, notamment dans cette scène de repas où le personnage interprété par Ryan Gosling présente sa petite amie à sa mère, et que cette dernière se montre des plus odieuses, comparant au cours de la conversation la taille des pénis de ses deux fils.

Il y aura bien des fans pour ériger Only God forgives au rang de film culte, mais les bonnes idées de l’entreprise, la création du personnage de flic démon justicier en tête, ne suffisent pas à justifier la vacuité des effets de style censés soulever des questions dont tout le monde se fout de la réponse. Les réussites deValhalla Rising et deDrive devaient beaucoup à la volonté non pas d’interroger le spectateur, mais au contraire, de l’inviter à se laisser aller à ses propres sensations, ses propres sensibilités spirituelles. Only God forgives souffre de son déséquilibre structurel et esthétique non assumé. Si seul Dieu pardonne, au final, il n’est pas seul à punir. Winding Refn démontre à ses dépens que le créateur d’une œuvre peut se punir lui-même, par excès de vanité.

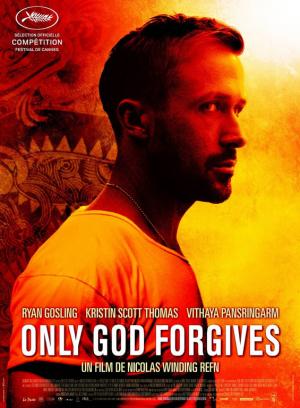

Réalisateur: Nicolas winding Refn – Acteurs: Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Vithaya Pansringarm – Durée: 1:30 – Année: 2013– Pays: USA

Moland Fengkov

Latest posts by Moland Fengkov (see all)

- Loving - February 15, 2017

- American honey - February 8, 2017

- The Last Face - January 11, 2017

Commentaires